SNS以外で感情を吐き出す場所がほしい

モヤモヤを整理する習慣を身につけたい

そんな時に便利だと話題なのが、ジャーナリングアプリ『muute(ミュート)』です。

AppStoreで「ジャーナリング」と検索すると上位に表示される(※2025年7月時点)など注目を集めていますが、実際の使い心地はどうなのでしょうか?

今回は、うつ歴4年の筆者が、普段使っているメンタルケアアプリ『Awarefy(アウェアファイ)』と比較しながらmuute(ミュート)をレビュー。

良い点・気になった点をリアルに紹介するので、アプリ選びの参考にしてくださいね。

muute(ミュート)ってどんなアプリ?

muute(ミュート)は、「人目を気にせず、ネガティブな感情を吐き出せる」と話題のジャーナリングアプリ。

ここでは基本的な機能や料金プランを、わかりやすく紹介します。

muute(ミュート)の概要

muute(ミュート)は、ミッドナイトブレックファスト株式会社が運営。

「AIが思考と感情を分析してフィードバックをくれるジャーナリングアプリ」をコンセプトに開発されています。

App Storeでの評価は★4.7(1.9万件のレビュー/2025年7月時点)と高く、とても注目度の高いアプリです。

主な使い方

muute(ミュート)の使い方はとてもシンプル。

以下のような流れで「書く瞑想」とも呼ばれるジャーナリングを実践できます。

- 鉛筆マークをタップ

- 今の気持ちや考えを思いつくままに記入(タイム計測も可能)

- 今の気持ちを選択(3つまで)

- 何についてのジャーナリングか選択

- ログやフィードバックをみて定期的に振り返る

(ガイドジャーナリングやリフレクションワークなどの自分を見つめなおす機能も)

また、アプリ全体を自分好みのフォントやテーマに変更することも可能。

モチベ高くジャーナリングを継続できるような工夫がたっぷりです。

料金プラン

料金プランは大きく分けて以下の3つ。

| 無料プラン | 月額プラン | 年額プラン | ライフタイムプラン | |

|---|---|---|---|---|

| 料金 | 0円 | 750円/月 | 5000円/年 (1か月あたり約417円) | 20,000円(買い切り) |

| WEB版の利用 | × | ○ | ||

| AIからのインサイト(毎週) | × | ○ | ||

| 投稿への画像添付 | 1枚まで | 10枚まで | ||

| ガイドジャーナリング機能 | テーマ数に制限あり | 無制限 | ||

| リフレクションワーク機能 | 1つのテーマのみ | 無制限 | ||

| データエクスポート機能 | × | ○ | ||

| テーマカラーの設定 | 制限あり | 無制限 | ||

| 投稿後の格言表示 | × | ○ | ||

有料プランに移行すれば、WEB版が利用できるようになったり、ガイドジャーナリングのテーマがすべて解放されたりするのが大きなメリット。

ただし無料プランでも、通常のジャーナル投稿は何回でも可能です。

なお、2週間の無料体験期間も用意されているのでまずはお試ししてみるのもおすすめですよ!

アプリダウンロードはこちら

うつ当事者が実際に使ってみた感想

うつ歴4年の私がmuute(ミュート)を使ってみた感想を端的にまとめると以下のとおりです。

- 無料プランで十分使えて、デザインもかわいいからモチベが上がる

- AIによるフィードバックは自己分析の参考にはなるが、具体的なアドバイスまでは期待できない

個人的に気になった点と良いと感じた点をそれぞれ詳しくご紹介します。

気になったところ

個人的に気になったのは以下の2点です。

AIによるフィードバックが物足りない印象

muute(ミュート)のAIに対しては、「自己分析の参考にはなるが、記入内容への寄り添いの言葉や具体的なアドバイスはない」点が気になりました。

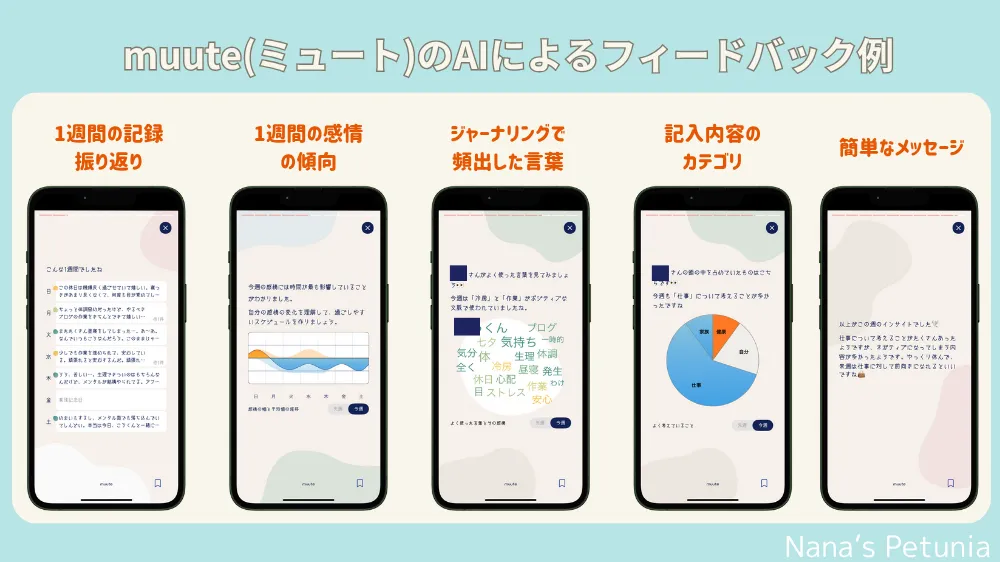

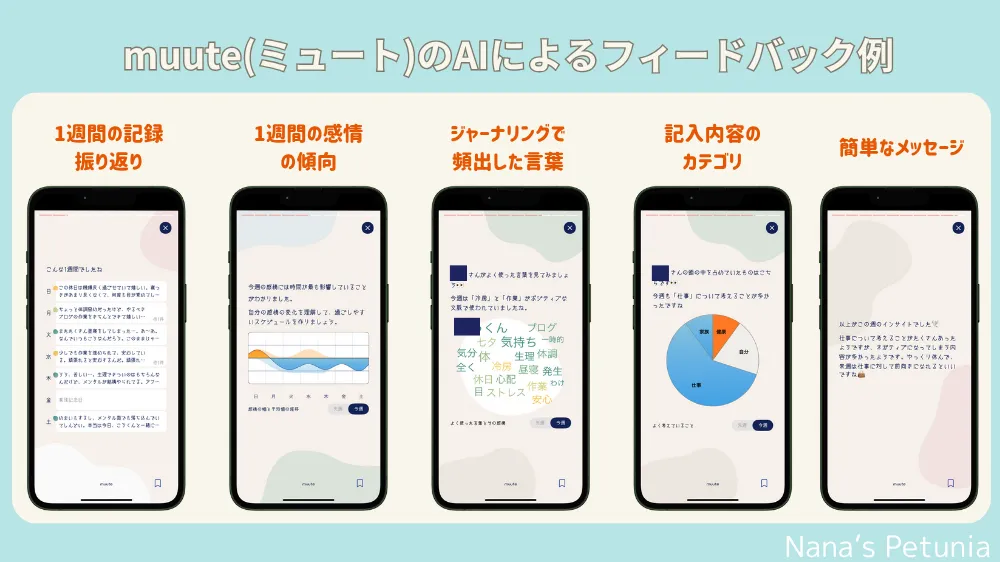

記入した言葉で頻出したものを教えてくれたり、気分の変動をグラフで教えてもらえたりするのはとってもありがたい機能。

自分を客観的に見つめなおしたい人にとっては充分役に立つと思います!

しかし、ユーザーの気持ちに寄り添った言葉や具体的なアドバイスまでほしい人にとっては物足りなさが拭えないと感じました。

AIからメンタルケアを” してもらう”というよりは、ジャーナリングそのもので心を整えるためのアプリです。

参考までに、私に届いたAIからのフィードバック内容を記載しておきます。

画像のように、ジャーナリングで記入した内容をグラフや頻出語群などでみやすく教えてくれます。

ただし、AIからのメッセージは以下のとおり。

「仕事について考えることがたくさんあったようですが、ネガティブになってしまう内容が多かったようです。ゆっくり休んで、来週は仕事に対して前向きになれると良いですね」

シンプルなコメントにとどまっており、少し物足りない印象を受けました。

ガイドジャーナルやリフレクションワークはWEB版で利用できない

muute(ミュート)には通常のジャーナリング投稿機能とは別に、質問に答える形式でおこなう「ガイドジャーナリング」と写真を観察しながらおこなう「リフレクションワーク」があります。

どちらも自分では気がつきにくい自分の内面に目を向けるきっかけとなる機能ですが、WEB版で利用できないのはマイナスポイントに感じます。

スマホで長文を入力するのは大変な人は注意が必要です。

そもそもWEB版は有料プランでのみ利用可能。

課金してなお制限があるのは気になってしまいました。

他のメンタルケアアプリについても知りたい方は以下の記事をチェックしてみてください!

良いと思ったところ

muute(ミュート)に対して、「良いな」と感じた部分もたくさんあります。

- 無料プランで十分使えて、課金なしで続けやすい

- ログが見やすくて、振り返りしやすい

- アプリのデザインがかわいくてモチベを維持しやすい

無料プランで十分使えて、課金なしで続けやすい

muute(ミュート)最大の魅力は、無料でも通常のジャーナリング投稿が何回でもできるところ。

投稿に添付できる画像数には制限がついてしまいますが、文字だけであればいくらでも投稿できます。

1日1回のルーティンとしてのジャーナリングだけではなく、気分が落ち込んだときにいくらでも吐き出せるのはうれしいですね!

ログが見やすくて、振り返りしやすい

入力した記録は一覧として見られるだけでなく、グラフによっても可視化されます。

気分の変化に気づきやすく、自分が悩みがちなことがわかってくるので自己分析したい人にはピッタリです。

アプリのデザインが可愛くてモチベが維持しやすい

muute(ミュート)はアプリのデザインがかわいらしく、使うたびにテンションが上がります。

自分好みのカラーやフォントを選ぶこともでき、オリジナルのmuute(ミュート)を作ることも可能。

アプリを使いたいという気持ちになれるので、習慣化の助けにもなっています。

muute(ミュート)はこんな人におすすめ!

気になった部分と良いと思った部分を総合的に考えると、muute(ミュート)は以下のような人におすすめと言えます。

- 手軽にジャーナリングしたい人

- 自己分析に役立つアプリを探している人

- かわいいデザインのアプリが好きな人

- 日記アプリを探している人

muute(ミュート)は、ジャーナリングや日記を始めたい人にぴったりなアプリ。

自分好みのテーマカラーや文字フォントでカスタムすることで、継続のモチベも高まります。

定期的な振り返りをすることで、自分を客観的に見つめるきっかけにもなりますよ。

こんな人には不向きかも…

逆に、このような人には不向きな可能性があります。

- 包括的なメンタルケアができるアプリを探している人

- AIにやさしく寄り添ってもらいたい人

muute(ミュート)は、ジャーナリング機能だけのシンプルなアプリ。

ただし、落ち込んだ気分を和らげたり、ネガティブ思考を緩めたりといったメンタルケアとしての機能は弱め。

もっと本格的なメンタルケアアプリを探している人にとっては物足りないと感じる可能性があります。

また、AIによるフィードバックはあくまで自分でログを振り返るためのサポートとなるレベル。

やさしい声かけや悩みの解決までを期待していると物足りないかもしれません。

「もっと本格的にメンタルケアしたい」と感じた方へ:個人的にはAwarefy(アウェアファイ)がおすすめ!

muute(ミュート)は気軽にジャーナリングを試したい人にとっては良いアプリですが、 「もっと幅広いメンタルケアの方法も取り入れてみたい」「AIとやりとりをして、悩みを相談したい」 と考えている方には物足りない可能性が高いです。

そんな方におすすめなのが、Awarefy(アウェアファイ)というアプリです。

私自身、うつの回復過程でこのアプリを8ヶ月ほど使ってきましたが、以下のような点に助けられました。

- 認知行動療法に基づいた多様なワーク(コラム法だけでなく、マインドフルネスや行動活性化など)

- 「つぶやき」機能をジャーナリングとして活用すれば、このアプリひとつでメンタルケアがかなう

- 毎日のチェックイン・チェックアウト機能で感情ログをつけられる

- AI機能が優秀で、やさしく寄り添ったうえで具体的な会話まで可能

- 早稲田大学との共同研究に基づいているという安心感

Awarefy(アウェアファイ)が気になった人は以下のレビュー記事も参考にしてみてくださいね。

【まとめ】muute(ミュート)は手軽にジャーナリングしたい人にぴったり

muute(ミュート)は、「書く瞑想」とも呼ばれるジャーナリングを手軽に実践できるアプリです。

無料でも十分活用できるので「まずはお金をかけずに試してみたい」という方にはぴったりです。

ただし、AIによるフィードバックは精度が高くないので、あくまで自己分析の際のサポートとなるレベルであることには注意が必要です。

まずは一度試してみて、自分に合うかどうか確かめてみてくださいね。

アプリダウンロードはこちら